改變越南美術史的法國藝術家:維克多.塔迪厄(Victor Tardieu)【人物篇】

跨越殖民與創新的界線,為戰亂中的越南注入生命力

越南是一個飽受戰火摧殘的國家,曾深受中國、法國和日本的殖民侵略,但卻有一位法國的藝術家:維克多.塔迪厄,為越南帶來了一份珍貴的禮物—現代藝術。

維克多是一位才華橫溢的法國學院派畫家,以其對越南現代藝術的貢獻而聞名於世,他所創辦的印度支那美術學院,影響了整個東南亞 100 年來的藝術發展。

維克多.塔迪厄 (Victor Tardieu),1870 年 4 月 30 日出生於法國奧爾良。少年時期就對藝術有著濃厚的興趣,17 歲先後進入里昂國立美術學院與巴黎朱利安學院就讀,開啟了藝術的道路。

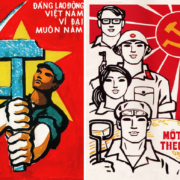

統治一個國家最好的方法就是實施文化統一

勞動 (Travail)

1902年,維克多.塔迪厄,雙喜臨門與音樂家妻子卡羅琳·路易吉尼步入禮堂後,又以著「勞動」這幅作品贏得國家美術獎,並獲得了免費環遊歐洲的機會。就此打開了維克多的視野,這期間陸續為法國丁香市政廳、蒙魯日市政廳和幾座教堂創作了許多傑出的作品。

1918年,第一次世界大戰結束,政府無力再委任藝術家創作,維克多只能依靠妻子的收入來維持家計,因此他開始關注即將影響他一生的獎項:「印度支那美術大獎」。

印度支那美術大獎 (Prix de l’Indochine) 又稱為法國殖民藝術獎,法國政府舉辦此獎項,目的在挑選能夠幫助實施文化統一的人才。法國政府補助得獎者前往越南旅遊,並賦予他們在當地畫出殖民地之美的任務,以推動文化統一。1920年,維克多榮獲此榮耀,並在隔年踏上了越南的土地,當時的他並不知道,這趟旅程即將徹底改變越南的美術史。

跨越文化界限的藝術先驅

維克多到越南的首要任務是為印度支那學院的禮堂創作一幅巨型壁畫,主題是「法國給殖民地帶來的文明好處」。

為了完成這幅壁畫,維克多花了許多的時間了解越南的風俗民情和傳統文化,並且認識了一位才華橫溢的越南青年藝術家南山 (Nam Sơn,1890-1973) 。

藝術搭起的橋樑,跨越了兩人年齡的鴻溝。南山幫助維克多找了許多當地人擔任壁畫的模特兒,這幅壁畫用了 200 位代表當時社會各階層的人物,精準地描繪了20世紀初河內的景觀,畫作中一座越南傳統牌樓上刻著「升堂入室」,而牌樓前的雕塑象徵著進步與智慧,呼應了維克多提倡合作而非對抗的理念。

然而,這幅壁畫在越共解放河內時,被視為帝國主義的象徵而遭到破壞,直到 2006 年才得以修復。現在,該作品也被藝術圈重新定位為「越南現代美術的開山之作」。

法國在海外設立唯一的正式官方的美術學院

印度支那美術學院 (Écoledes Beaux-Arts de l’Indochine)

在法國殖民時期,越南當地的士大夫,包含讀書人、知識分子、紳士們經常反抗,造成殖民的困擾。為了解決這個問題,法國採取從文化切入的策略:廣設學校,將法國文化輸入越南。這種做法類似於台灣在被日本殖民時,國小學習的文字被改為日文,旨在實現文化統一的目標。

維克多和南山在長時間的朝夕相處下,南山提出了建立藝術學校的想法,維克多對此深有同感,認為越南除了必須擁有自己的藝術,更應該創立一間屬於印度支那的美術學校。(註:歐洲人為了方便記憶把中國跟印度之間的國家都叫印度支那)

南山和印度支那梅林總督的大力支持下,維克多於 1925 年終於在安南東京(現今的河內)成功地建立了印度支那美術學院 (Écoledes Beaux-Arts de l’Indochine) ,當地又稱為東洋美術學院,即現在的河內美術大學。

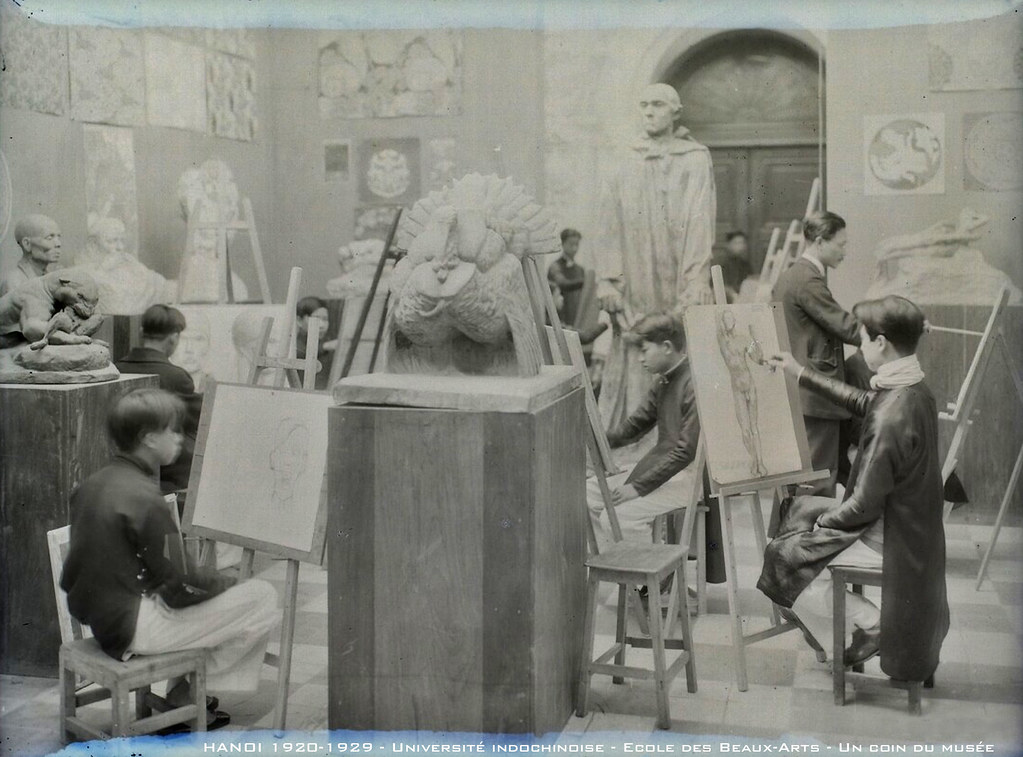

印度支那美術學院上課情景

維克多被任命為校長後,致力於確保高素質教學品質,提議由法國印度支那美術大獎獲勝者將連續兩年在越南常駐。

第 1 年,獲勝者將能夠在整個印度支那隨意旅行;第 2 年,獲勝者將住在河內擁有工作室的小別墅。並且負責教授學生。由於這個獎項,確保學生有機會向法國精英藝術家學習,另外,更自行培訓未來的教師,以確保教師具備優秀的繪畫技巧之外,更能夠擁有開放的視野,並對越南在地文化有深刻的認同。

為了推廣這項理念,維克多以培育未來教師的標準,舉辦了第 1 屆的入學考試,最終,在 270名報考學生當中,僅挑選出 10 位學生通過考試,這些學生不僅成就斐然,並且畢業後成為越南知名大畫家,例如:黎譜( Lê Phổ)、梅忠恕(Mai Trung Thứ)、阮潘正(Nguyễn Phan Chánh)等。

儘管法國是世界上藝術實力最強的民族之一,但自從法國殖民者來到越南後,當地的藝術作品數量明顯下降

維克多與壁畫合影

當時成立的印度支那美術學院,以繪畫理論、裝飾藝術和室內設計、繪畫、雕塑、藝術史和考古學、透視和解剖學為重點,為期 3 年的培訓計劃和課程。隔年 10 月,變更課程增至 5 年,維克多認為如果只是一個短期課程,很難養成藝術家。

越南藝術的歷史,從一開始就是透過陌生人的眼睛記錄下來的。維克多用畫家的銳利眼光,被越南傳統美學深度所感動。他深信越南人民自古以來就具有輝煌燦爛的審美,餘生都致力於越南藝術的復興,越南擅長各種工藝技術,只是缺乏教育,因此,規定學生必須把傳統文化融入畢業作品中。

阮潘正_染坊 (1931, 絲綢畫)

維克多自己不懂水墨畫,於是開始收集了大量的中國與日本的水墨複製畫,方便學生臨摹學習,此外他還親自到雲南購買絲綢、毛筆及大量的紙和木板,以作為學生創作使用的材料,讓學生們盡可能地接觸更多元的創作媒材。

其中,學生阮潘正 (Nguyễn Phan Chánh) 成功地研究並創造了一種獨特的越南絲綢繪畫風格。這種風格與一般的水墨構圖有所不同,採用了西方繪畫佈局技巧,它保留了東方的韻味,但又與中國和日本的絲綢畫有所區別。

然而,維克多很快就明白了理想與現實的差距。在招生數極低的情況下,學校難以達到收支平衡。因此,他在河內與巴黎組織了銷售展覽,向公眾介紹美術學院的培養成果。

1931 年第一次國際展覽立即取得巨大的成功,關於當時的報導文章寫道:作品銷售已達到 6 萬法郎,阮潘正的絲綢畫就達到 2 萬法郎。越南的藝術作品一時之間享譽海內外,其中充滿安南民族特色的絲綢畫與漆畫,更是馬上引起法國巴黎美術界的特別關注,印度支那美術學院的名號,也就此打響。(延伸閱讀:越南漆畫美術發展史)

校長維克多.塔迪厄與印度支那美術學院的師生合影

維克多於 1937 年 6 月 12 日在擔任校長任內去世,享壽 67 歲。葬禮那天,送行的隊伍排滿了河內的街道,以感謝維克多對越南美術的貢獻,當時的政府製作了一尊維克多半身雕塑,豎立在美術學院的校園內,而河內的一條街道也以維克多的名字來命名。

回顧維克多的一生,彷彿是一場激動人心的革命,儘管遭遇重重困難,他仍奮鬥至生命的盡頭。維克多對待學生,宛如慈父般慷慨。黎譜 (Lê Phổ) 曾經說過:「維克多教授如同我精神上的父親指引著我們,我非常的崇拜並喜愛這位教授。」;蘇玉雲 (Tô Ngọc Vân) 也曾這麼形容維克多:「他愛他的學生,他讓我們相信我們的未來。」

維克多無私的情操,成為有愛的引路人,永遠映照在越南的心中,他可能也沒想到自己竟然是改變了越南美術史的人。

訂閱 YouTube 越南藝23

讓你迅速了解越南藝術是如何從傳統工藝躍上國際藝術舞台

成為當今藝術界與拍賣市場上的新寵!